2025年7月

職場における熱中症対策の強化について

職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から増加傾向にあり、死亡災害については、全国で3年連続30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあるなど、熱中症対策が重要となっています。

熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の疑いのある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より施行されました。

対象となる作業は、

湿球黒球温度(WBGT)が28度以上又は気温が31度以上の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業

で、業種・規模を問いません。

- 「暑熱な場所」とは、必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含みます。なお、非定常作業、臨時の作業等であっても上記の条件を満たすことが見込まれる場合は対象となります。

- 暑熱な場所に該当するか否かは、原則として作業が行われる場所で湿球黒球温度又は気温を実測することにより判断する必要がありますが、例えば、通風のよい屋外作業について、天気予報(スマートフォン等のアプリケーションによるものを含む。)、環境省の運営する熱中症予防情報サイト等の活用によって判断可能な場合には、これらを用いても差し支えありません。

義務付けられる措置は次のとおりです。

(1)報告体制の整備と関係者への周知

① 熱中症の自覚症状がある作業者

② 熱中症おそれがある作業者を発見した者

が、その旨を報告するための体制整備と関係作業者へ周知させること。

○作業者は、労働者だけでなく、労働者と同一の場所において対象作業に従事する労働者以外の者を含みます。

○報告するための体制整備には、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業場の責任者等報告を受ける者の連絡先及び連絡方法を定め、かつ明示することにより、作業者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる状態を保つことが含まれます。

○報告するための体制整備は、作業者から電話等による報告を受けるだけでなく、積極的に熱中症が生じた疑いのある作業者を早期に発見する観点から推奨される方法として、

・責任者等による作業場所の巡視

・2人以上の作業者が作業中に互いの健康状態を確認するバディ制の採用

・ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理

・責任者・労働者双方向での定期連絡

やこれらの措置の組合せなどが挙げられます。

ただし、ウェアラブルデバイスによる管理については、必ずしも当該機器を着用した者の状態を正確に把握することができるわけではないため、他の方法と組み合わせる等により、リスク管理の精度を高めることが望ましいとされています。

○報告するための体制整備は、「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行われることが想定される作業日の作業開始前までに行っておく必要がありますが、夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境下で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕をもって体制を整え、当該作業に従事することが見込まれる者に周知しておくよう努めることとされています。

なお、当該作業が、同一の従事者によって一定期間に連続して行われることが想定され、既に体制の整備及びその周知が講じられている場合には、当該措置を作業日ごとに重ねて実施する必要はありません。

○「周知」は、報告先等が作業者に確実に伝わることが必要であり、その方法には、

・事業場の見やすい箇所への掲示

・メールの送付

・文書の配布

のほか、朝礼における伝達等口頭によることがあり、原則いずれでも差し支えありませんが、伝達内容が複雑である場合など口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行うこととされています。

なお、熱中症の症状が疑われる場合の報告先の掲示例として、別添1が示されています。

別添1 事業場における報告先の掲示例

(2) 熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置と実施手順の作成と関係者への周知

対象作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容、その実施に関する手順を作成し、関係作業者へ周知させること。

○手順の作成時期等については、報告するための体制整備と同様です。

○周知の方法については、報告するための体制整備の周知と同様です。

○身体の冷却としては、

・作業着を脱がせて水をかけること

・アイスバスに入れること

・十分に涼しい休憩所に避難させること

・ミストファンを当てること

等の被災者を体外から冷却する措置のほか、

・アイススラリー(流動性の氷状飲料)

を摂取させる等の被災者を体内から冷却する措置が挙げられます。

この間、容態が急変する場合があることから、熱中症を生じたおそれがある作業者を一人きりにすることなく、他の作業者等が見守ることが重要です。

なお、身体の冷却については、厚生労働省HP「熱中症予防スイッチ・オン その行動、その習慣が、いのちを守る 自分でできる7つのこと」の動画「2.応急手当と水道水散布法」が参考になります。

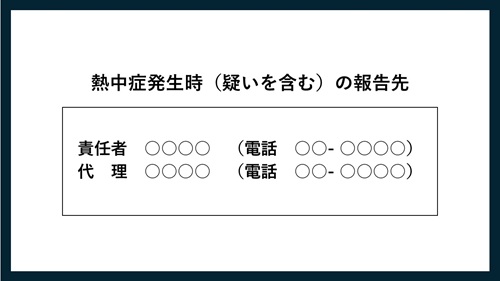

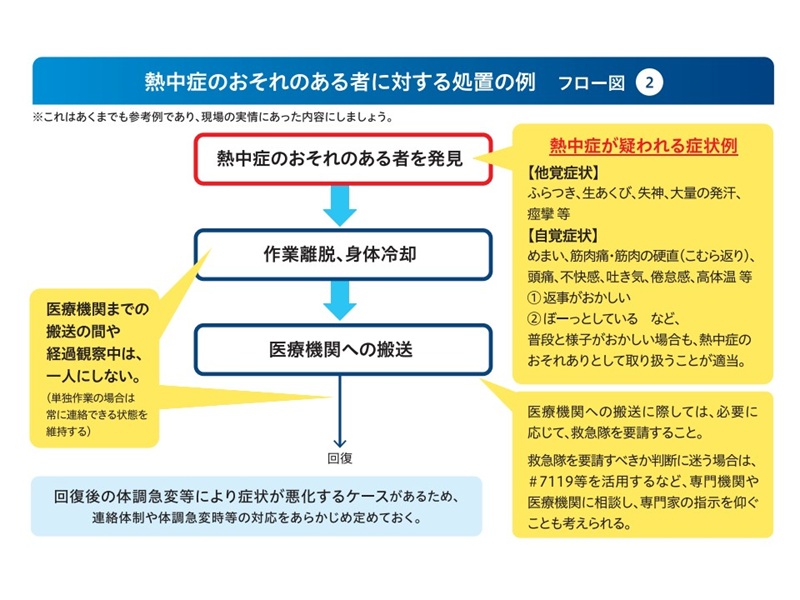

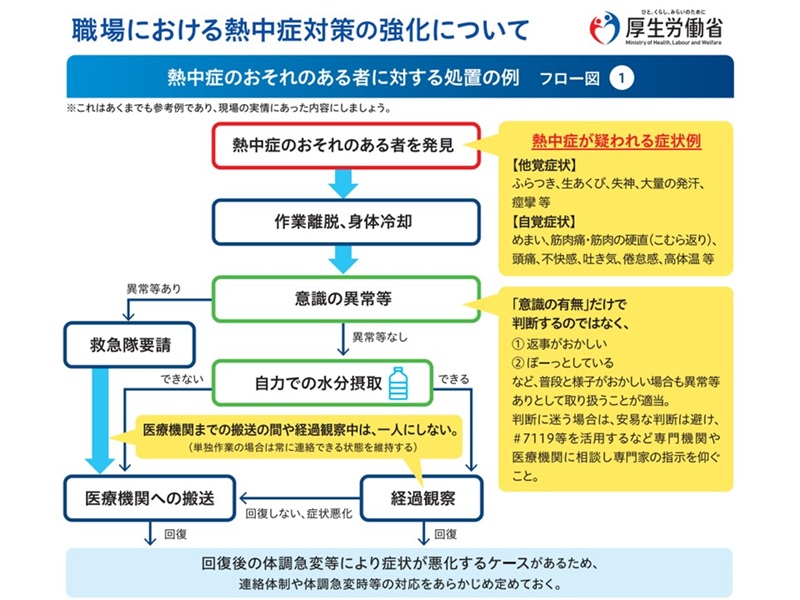

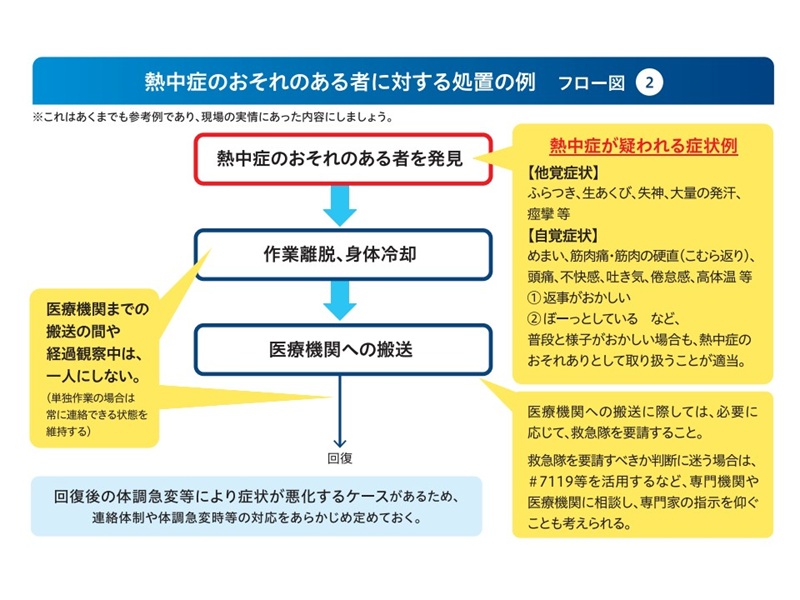

○手順等の作成に当たっては、下記フロー図が示されていますが、必ずしもこれらによらず、作業場所及び作業内容の実態を踏まえて、事業場独自の手順等を定めて差し支えありません。

なお、フロー図①は、令和3年4月20日付け基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」により従前から示されているものであり、フロー図②は新たに示されたものですが、判断に迷う場合には、放置したり、措置を躊躇して先送りにせず、#7119等を活用するなど専門機関や医療機関に相談し、速やかに専門家の指示を仰ぐことが望ましいとされています。

○「熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順」等については、あらかじめ、事業場における緊急連絡網、搬送先となる医療機関の連絡先(医療機関の所在地を含む。)を定めた場合には、これらも含めて手順例等に記載することが望ましいとされています。

○熱中症については、帰宅後も含め、時間が経ってから症状が悪化することがあります。このため、事業場における回復の判断は慎重に行うことが重要です。回復後の体調急変等により症状が悪化する場合は、直ちに医療機関を受診する必要があるため、その旨を回復後の作業者に十分理解させるとともに、体調急変時の連絡体制や対応(具合が悪くなったら本人や家族が救急搬送を要請する、事業者側から様子を伺うための連絡を取る等)を、事業場の実態を踏まえて、あらかじめ定めておくことが重要です。

職場における熱中症対策について

今回の労働安全衛生規則の改正は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」を事業者に罰則付きで義務付けられたもので、予防などの具体的な熱中症対策については、規則に盛り込まれていません。

予防などの具体的な熱中症対策については、「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「令和7 年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱」によることとなります。

職場における熱中症予防基本対策要綱

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633853.pdf

令和7 年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001478602.pdf

参考情報

厚生労働省HP

○ STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

○ 学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう! 職場における熱中症予防情報

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

○ 熱中症予防スイッチ・オン その行動、その習慣が、いのちを守る 自分でできる7つのこと

https://neccyusho.mhlw.go.jp/switch-on/

エイジフレンドリー補助金について

エイジフレンドリー補助金の対象事業者は、1年以上事業を実施している中小企業事業者で、役員を除き、自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労している事業者です。

エイジフレンドリー補助金の職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)では、熱中症の発症リスクの高い高年齢労働者の熱中症予防対策に要する経費(機器の導入等)の1/2(上限額 100万円(消費税を除く))の補助金の交付が受けられます。なお、高年齢労働者が対策を行う作業に就いていることが条件です。

補助金申請受付期間は、令和7年5月15日~令和7年10月31日です。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省HP

エイジフレンドリー補助金

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html