相談員便り

ニホンウナギを目指して:耳鼻咽喉科医の進化論(石原久司相談員)

先日、末の子供に『クジラがしんだら』という絵本を読み聞かせました。生涯を終え深海に沈んだクジラの周りに「鯨骨生物群」という特殊な生態系ができあがることを、子供にも分かりやすく書かれた絵本です。

絵本には登場しませんでしたが、鯨骨生物群のひとつにヌタウナギという生き物がいます。このヌタウナギ、実は私のような耳鼻咽喉科医にとっては非常に興味深い特徴を持っています。

なんと、半規管を1つしかもっていないのです。

ご存じのように、ヒトを含むほとんどの脊椎動物の半規管は3つあり、これによって三次元空間の角加速度を余すことなく感じ取ることができます。

しかし、深海でクジラの死骸に群がるヌタウナギにとって、自身の回転感覚は一方向でも十分なのでしょう。ヌタウナギの近縁種であるヤツメウナギの半規管は2つです。にょろにょろとした生態には、平衡感覚はそれほど重要ではないのかもしれません。

私は今年度より就任した新米相談員です。

右も左も分からない中、さらには前後不覚となりながら日々の業務にあたっているのは、まさに半規管が少ないヌタウナギのような状態かもしれません。しかし、そんな私でもなんとか務めていられるのは、ひとえに温かい皆様のおかげに他なりません。心より感謝申し上げます。

まだまだ未熟者ですが、左右も前後も分からないままではやはり不都合です。そろそろヌタウナギからヤツメウナギへ、そしてゆくゆくは3つの半規管を持つニホンウナギへと進化していきたいと願っています。

今後とも、皆様からのご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

《石原相談員について》

https://okayamas.johas.go.jp/consultation/advisor-profile/#ishihara_hisashi

カスタマーハラスメントについて(谷原弘之相談員)

近年、カスタマーハラスメントの影響により、従業員がメンタルヘルス不調に陥ったり、離職につながるケースが出てきているようです。

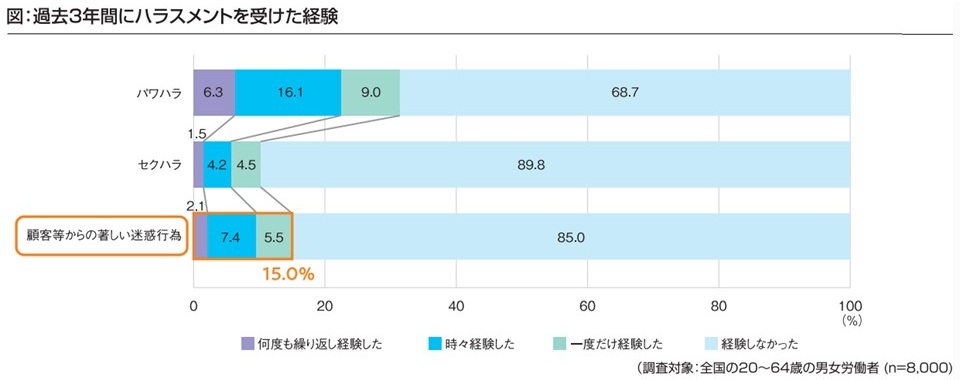

厚生労働省が令和2年度に行った調査では、過去3年間に勤務先で顧客等からの著しい迷惑行為を一度以上経験した者の割合は、15.0%で、パワハラ(31.4%)より低いものの、セクハラ(10.2%)よりも回答割合が高いという結果が出ています。

受けた行為の内容は、「長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレーム(過度なもの)」(52.0%)が最も多く、「名誉棄損・侮辱・ひどい暴言」(46.9%)がそれに続いています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000899376.pdf

カスタマーハラスメントの定義は、「顧客等のクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」とされています。

つまり、カスタマーハラスメントは、顧客や取引先などからのクレーム全てを指すものではなく、商品やサービス等への改善を求める正当な意見は真摯に受け止め、逆に過剰な要求、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームには毅然とした態度で臨む必要があります。

厚生労働大臣が定めるパワーハラスメントの防止に関する指針においては、

「事業主は、取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)により、その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう、雇用管理上の配慮として、以下のような取り組みを行うことが望ましい」

とし、

- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- 被害者への配慮のための取り組み(被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に1人で対応させない等の取組)

- 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組(マニュアルの作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)

が求められています。

『事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針、令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)抜粋・一部改変』

従業員がカスタマーハラスメントの被害を受けた場合、速やかに被害を受けた従業員に対する配慮の措置を行う必要があり、対応すべき事項としては、

①従業員の安全確保(例:上司がすぐに対応を交代する)

②精神面への配慮(例:周囲がメンタル不調の兆候に気づいた場合は、産業医への相談を促す)

等です。

企業がカスタマーハラスメント対策に取り組むことは、従業員との信頼関係を深め、助け合う人間関係を育むことで、従業員の離職予防にもつながると考えます。

引用文献

カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000899376.pdf

川崎医療福祉大学 谷原弘之

《谷原相談員について》

https://okayamas.johas.go.jp/consultation/advisor-profile/#tanihara_hiroyuki

研修会のご案内

研修会についてはこちら

https://okayamas.johas.go.jp/training/

産業医研修会についてはこちら

https://okayamas.johas.go.jp/category/training/ipt/

「産業保健21」が発行されました

https://okayamas.johas.go.jp/21-121/

情報誌『産業保健21』は、産業医をはじめ、保健師・看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人 労働者健康安全機構が発行しています。

特集:過労死等防止を考える

労働衛生対策の基本:メンタルヘルス研修とその実践

判例:右被殻出血による死亡に業務起因性が認められた事案(国・岡山労基署長(日本電気)事件)

長時間労働対策:ICTの活用で時間外勤務と持ち帰り仕事を削減/意識と制度を改革して健全な育成を推進

研究紹介:バイオマス固体燃料の火災・爆発危険性

など

両立支援コーディネーター基礎研修

労働者健康安全機構では、治療と仕事の両立支援活動推進のため「両立支援コーディネーター基礎研修」を実施しています。この研修では、インターネット回線を利用した「動画配信研修」と「WEBライブ講習」を組み合わせた研修を行います。

動画配信による研修(20日間程度の期間において任意の時間で視聴可)をすべて受講していただいた上で、「WEBライブ講習」開催日にリアルタイム研修を受講していただくことになります。すべてのカリキュラムを履修された方には修了証を発行します。

なお、本研修は「認定医療ソーシャルワーカーポイント」の認定ポイント対象研修(11ポイント)になります。

今年度の研修日程を当機構ホームページにて公開しています。ご興味のある方はぜひご確認のうえ受講をご検討ください。

https://www.johas.go.jp/kenkyu_kaihatsu/rosaisippei13bunya/tabid/398/Default.aspx

石綿関連疾患診断技術研修(基礎・読影研修)

石綿(アスベスト)は、かつて建設資材や自動車部品などに利用されてきましたが、石綿繊維を吸入すると肺がんや中皮腫など石綿関連疾患発症の原因となるため、現在は製造・使用等が禁止されています。

石綿関連疾患の診断及び石綿ばく露所見の判定にはエックス線写真の読影等が必要となりますが、その判断が難しい事例が多く、医学的な知識・経験に加え、石綿ばく露等についての知識も必要となります。

労働者健康安全機構では、呼吸器系の疾患を取り扱う医師や産業医などの医療関係者を対象に、石綿関連疾患の診断技術の向上及び労災補償制度の周知を図るため、最新の医学的知見や診断技術を踏まえた石綿関連疾患の診断方法、石綿ばく露の所見に関する読影方法及び労災補償制度の取扱い等についての研修を実施しています。

今年度の研修日程・内容は、「労災疾病等医学研究普及サイトに掲載しています(本研修は日本医師会認定産業医の単位取得対象です)。

また、申込み方法のお問い合わせは、参加を希望される開催地に所在する産業保健総合支援センターまでお願いいたします。

産業保健総合支援センター一覧

https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx

労働衛生コラムNo.14 『職場における熱中症予防対策について』

職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から増加傾向にあり、死亡災害は全国で3年連続30人以上となっています。

熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、

熱中症の疑いのある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より施行されました。

https://okayamas.johas.go.jp/column-no14/